EISENBAHNGESCHICHTE

Wilhelminische Zeit

Zeitalter des Imperialismus | Attentat von Sarajevo | Verdun

Recherche: Wilfried Klein | Redaktion: Yvette Schäck

Luftaufnahme von der Bahnhofstraße mit Sägewerk Sohnius und Bahnrampe an Landhandel August Sohnius | Archiv: Wilfried Klein | Repro: Burkhard Schäck

VON DAMALS

Eisenbahngeschichte von 1871 BIS 1918

Militärstrategien und die Forderung nach Transportmöglichkeiten für die Industrie (Erz) brachten das Deutsche Reich dazu den Eisenbahnbau und -betrieb zu verstaatlichen.

Übergang der Verwaltung Rheinische Eisenbahngesellschaft auf den Preußischen Staat.

Zuständigkeit für den Westerwald: Königliche Eisenbahndirektion zu Cöln.

Beginn der Bauarbeiten der Nebenbahnen auf insgesamt 147,5 km Strecke.

Sie verhalfen im ganzen Reich vielen strukturarmen Gebieten zu einem wirtschaftlichen Aufschwung.

Nicht nur der Bau und der Betrieb der Bahn, sondern auch die Stärkung der heimischen Firmen durch neue Transportmöglichkeiten, schaffen zahlreiche Arbeitsplätze.

Kurz darauf konnte auch das privat errichtete „Kruppsche Bähnchen", eine meterspurige Kleinbahn von der Grube Luise (Niedersteinebach) durch Lahr- und Wiedtal zum Bahnhof Seifen, den Betrieb aufnehmen.

Der Erztransport von der Grube Harzberg bei Burglahr übernahm eine weitere Kleinbahn.

Bau der Seilbahn von der Grube Georg (Willroth) nach der Grube Luise. Dort wurde das Erz umgeladen, um es auf der Meterspurbahn nach Seifen zu transportieren.

Schon 1902/1903 hatte sich Flammersfeld vergeblich bemüht die Richtung der geplanten Linzer Linie, von Oberlahr über Flammersfeld bis nach Neitersen, durchsetzen. Wegen der großen Steigung und dem zu geringen Frachtaufkommen, wurde dieser Verlauf jedoch abgelehnt.

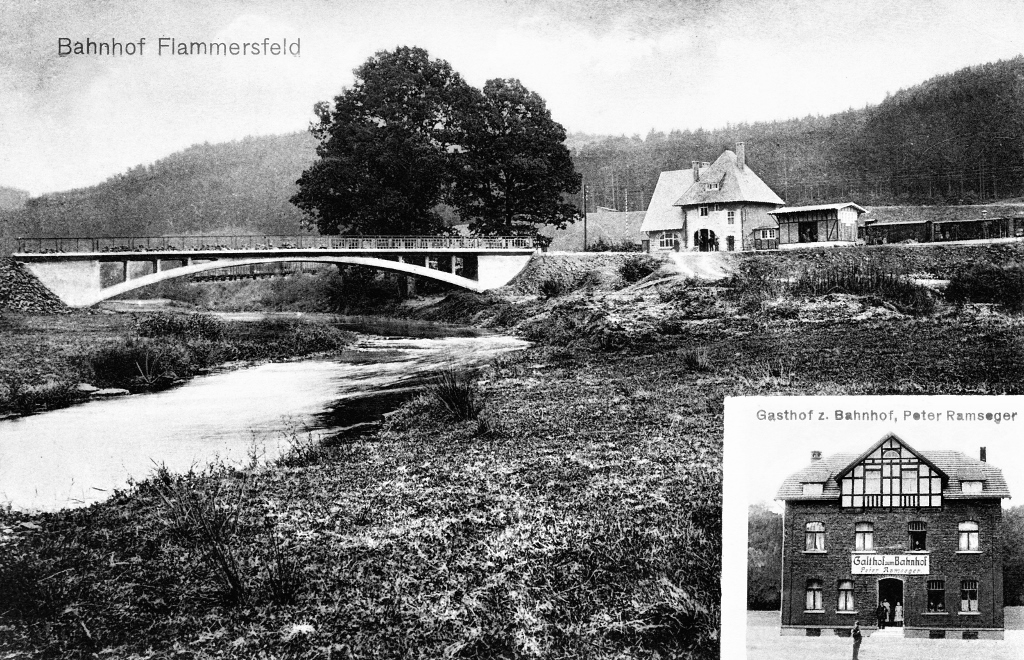

Die bessere topografische Lage für den zukünftigen Bahnhof bot sich in Seelbach. Als Entschädigung für Flammersfeld bekam der rund drei Kilometer entfernt gelegene Bahnhof in Seelbach den Namen „Bahnhof Flammersfeld". Erzählungen zufolge akzeptierte die Gemeinde Seelbach den Wunsch der Namensgebung, um den Neubau der Straße zwischen beiden Gemeinden von Flammersfeld finanzieren zu lassen.

Baubeginn der Bahnlinie nach Linz.

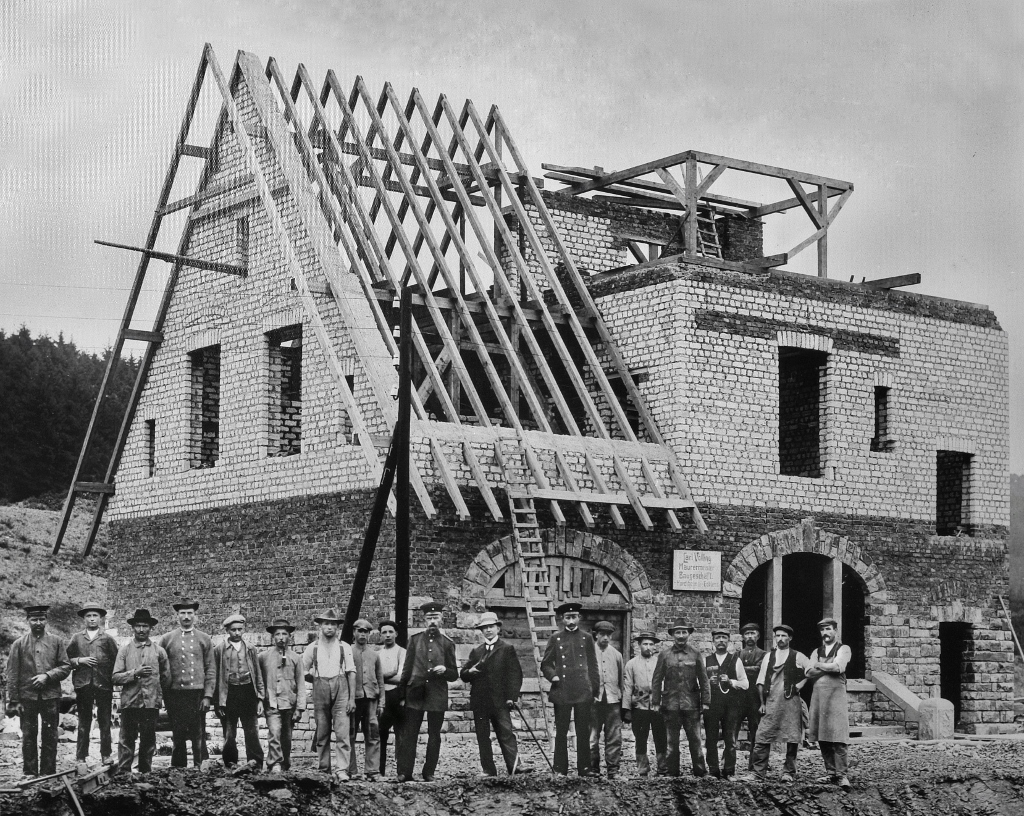

Bahnhof Flammersfeld im Bau

Archiv: Werner Schmidt, Flammersfeld

Repro: Wilfried Klein

Baubeginn des Bahnhofs in Seelbach.

Auf der Großbaustelle entstanden Arbeitsplätze, die einen enormen Wirtschaftsfaktor für die Region bedeuten.

Mit dem Bau des Bahnhofs wurde auch die gegenüberliegende Pension-Gaststätte Ramseger gebaut. Die Gaststätte war eine Bereicherung für Bahn und Dorf. Sie diente mit Wirtschaft und Saal als Versammlungsort und für Feierlichkeiten aller Art. Heute ist das Gebäude als "Rotes Haus" bekannt.

Gasthof zum Bahnhof Flammersfeld von Peter Ramseger

Hrsg.: H. Katzwinkel

Privatsammlung: Michael Beer

Repro: Burkhard Schäck

Inbetriebnahme der Strecke Linz-Seelbach (Bahnhof Flammersfeld).

Zwischen Baubeginn und Eröffnung der Bahnlinie lag eine relativ lange Bauzeit, welche das Resultat der schwierigen Topografie entlang der Wied zuzuschreiben war. Den Bau zahlreicher Brücken und Tunnel, sowie der Teilstrecken vom Rhein und Wied auf die Linzer Höhe als Zahnradbahn, machte das Vorhaben leichter. Von Kasbach nach Kalenborn entstand mit neun Kilometern die längste Zahnradbahnstrecke der Deutschen Reichsbahn. Für die Region, eine seltene Variante des Zugbetriebes.

Quellenangaben:

KLEIN, Wilfried: Privatarchiv

CINE PLUS LEIPZIG; BUNDESZENTRALE FÜR POLITISCHE BILDUNG: Deutsche Geschichten

URL: http://www.deutschegeschichten.de/indexplus.asp | Abgerufen: 02. Januar 2018